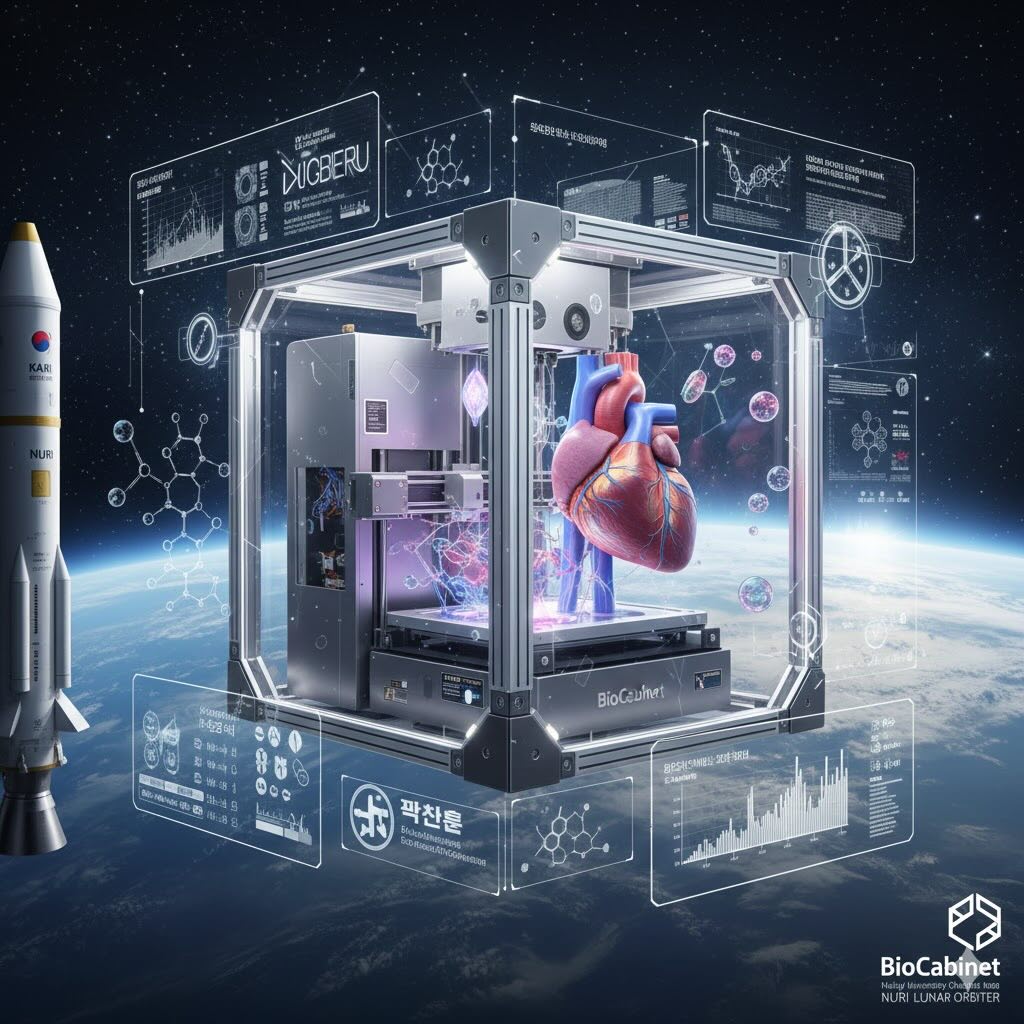

BioCabinet: il bioprinter 3D coreano che porta la ricerca su cuore e vasi sanguigni nello spazio

Un laboratorio biomedico coreano in orbita

L’Hallym University Chuncheon Sacred Heart Hospital, guidata dall’otorinolaringoiatra Park Chan-heum, sta preparando il lancio di un laboratorio biomedico completamente autonomo destinato all’orbita terrestre bassa. La payload, chiamata BioCabinet, volerà a bordo del terzo satellite coreano di classe media, messo in orbita dal lanciatore Nuri, e avrà un obiettivo preciso: capire come produrre e studiare tessuti cardiaci e vascolari direttamente nello spazio tramite biostampa 3D.

L’idea nasce da un problema molto concreto della medicina spaziale: durante missioni di lunga durata non è realistico contare su un rientro rapido sulla Terra o su strutture ospedaliere tradizionali. Servono quindi tecnologie che permettano di generare in loco modelli di tessuto umano affidabili, su cui testare farmaci e strategie terapeutiche sia per gli astronauti sia per i pazienti sulla Terra.

Che cos’è BioCabinet e come è costruito

BioCabinet è concepito come un sistema sperimentale autonomo: pesa circa 55 kg e misura 790 × 590 × 249 mm, dimensioni compatibili con l’installazione come carico scientifico all’interno del satellite. All’interno del modulo sono integrati due elementi chiave:

-

una biostampante 3D in grado di depositare bioink contenenti cellule staminali e matrici idrogel;

-

un incubatore con controllo fine di temperatura, umidità, gas e condizioni di coltura, pensato per guidare la differenziazione delle cellule staminali in microgravità.

Il sistema è progettato per operare in modo quasi completamente automatico, con una missione nominale di 60 giorni, estendibile fino a un anno se lo stato delle cellule e dei tessuti rimane stabile. I comandi principali e la telemetria passeranno per il segmento di terra, ma le sequenze critiche di stampa, coltura e acquisizione dati sono pre-programmate per ridurre al minimo l’intervento umano e gli imprevisti legati alle comunicazioni.

Primo modulo: tessuti cardiaci da cellule riprogrammate

Il primo modulo sperimentale di BioCabinet è dedicato alla ricostruzione di tessuto cardiaco umano. Il team coreano utilizza cellule somatiche riprogrammate in modo da ottenere cellule staminali in grado di differenziarsi in cellule muscolari cardiache. Una volta preparati i bioink contenenti queste cellule, la biostampante le deposita in strutture tridimensionali che, nel tempo, sono progettate per auto-organizzarsi in tessuti contrattili simili al miocardio.

In microgravità, le forze meccaniche che in laboratorio tendono a deformare o collassare i costrutti spessi sono ridotte. Questo dovrebbe favorire la formazione di tessuti più omogenei e con una rete cellulare tridimensionale meglio organizzata. Dentro BioCabinet verranno monitorati parametri come:

-

ritmo e forza di contrazione del tessuto;

-

risposta a farmaci cardiaci (ad esempio molecole usate per aritmie o insufficienza cardiaca);

-

comparsa di fenotipi patologici che simulano condizioni come cardiomiopatia, rimodellamento da microgravità o danno ischemico.

Questi modelli potranno essere messi a confronto con esperimenti di bioprinting cardiaco già condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale o in altre missioni dedicate a mini-cuori biostampati, permettendo di capire meglio quanto il design della missione e il tipo di bioprinter influenzino la qualità del tessuto.

Secondo modulo: cellule staminali dalle tonsille per lo studio dei vasi sanguigni

Il secondo modulo di BioCabinet è focalizzato sui vasi sanguigni. Qui i ricercatori utilizzano cellule staminali derivate dal tessuto delle tonsille, una fonte cellulare relativamente facile da ottenere, con elevata resa in cellule e buone proprietà immunologiche. L’obiettivo è verificare se queste cellule, coltivate e guidate in microgravità, possano differenziarsi in modo stabile in cellule endoteliali e altre cellule vascolari, formando strutture tubolari che ricordano piccoli vasi.

In orbita, i costrutti vascolari verranno osservati per:

-

morfologia e organizzazione delle pareti dei “microvasi”;

-

espressione di marcatori tipici delle cellule endoteliali mature;

-

capacità di rispondere a stimoli meccanici e chimici che simulano condizioni patologiche.

Se il protocollo funzionerà, BioCabinet potrà fornire modelli vascolari complessi utili sia per la ricerca sulle malattie cardiovascolari degli astronauti, sia per sviluppare impianti vascolarizzati destinati alla chirurgia rigenerativa sulla Terra.

Perché biostampare in microgravità

La scelta di portare una biostampante 3D nello spazio non è solo simbolica: la microgravità modifica profondamente il modo in cui le cellule percepiscono l’ambiente, si organizzano e costruiscono matrice extracellulare. Senza il peso che schiaccia i costrutti verso il basso, è più semplice ottenere:

-

tessuti più spessi, con meno rischi di collasso strutturale;

-

distribuzione più uniforme di nutrienti e ossigeno, grazie a un diverso equilibrio tra diffusione e convezione;

-

condizioni meccaniche che imitano meglio alcuni aspetti dell’ambiente interno del corpo umano.

Negli ultimi anni, missioni europee e statunitensi hanno già mostrato che il bioprinting nello spazio può produrre modelli di tessuto cardiaco, muscolare o cartilagineo difficili da ottenere a gravità 1 g. La Corea si inserisce in questo filone, ma con una forte focalizzazione su cuore e vasi, settori in cui il Paese sta investendo sia nella ricerca clinica sia nella tecnologia di stampa 3D e biostampa.

BioCabinet, il satellite CAS500-3 e l’ecosistema spaziale coreano

Dal punto di vista spaziale, BioCabinet è associato al programma del satellite CAS500-3, per il quale l’azienda di ingegneria Kairospace sta sviluppando il sistema di potenza della payload. Il satellite è pensato per ospitare carichi tecnologici avanzati, tra cui appunto il modulo biomedico che unisce bioprinting 3D e incubazione di cellule staminali in un unico sistema integrato.

Parallelamente, la stampa coreana specializzata in scienza e tecnologia descrive BioCabinet come parte di una strategia più ampia: dimostrare che la Corea può progettare e gestire satelliti orientati alla ricerca biotecnologica, con payload parzialmente o totalmente riutilizzabili, per condurre cicli sperimentali ripetuti senza dover ricostruire da zero l’infrastruttura di laboratorio a ogni missione. Questo rientra anche negli obiettivi di rafforzamento del settore spaziale nazionale dopo i successi del lanciatore Nuri.

Dalla medicina spaziale alla pratica clinica sulla Terra

I potenziali ritorni di BioCabinet non riguardano solo gli astronauti. I dati generati sui tessuti cardiaci e vascolari biostampati in orbita potranno essere utilizzati per:

-

modellare malattie cardiovascolari complesse, combinando microgravità, fattori genetici e trattamenti farmacologici;

-

testare nuovi farmaci su tessuti umani in condizioni estreme, riducendo la dipendenza da modelli animali;

-

definire protocolli di biostampa e maturazione dei tessuti che, adattati alla gravità terrestre, possano migliorare gli innesti per cardiologia, cardiochirurgia e chirurgia vascolare.

In prospettiva più lontana, la stessa architettura “bioprinter + incubatore intelligente” potrebbe essere declinata in versioni per ospedali terrestri, pensate per la produzione on-demand di patch cardiaci, piccoli innesti vascolari e altri tessuti personalizzati. Come sottolinea Park Chan-heum nelle interviste, la ricerca spaziale non genera benefici immediati, ma apre campi tecnologici che, nel tempo, diventano parte della pratica medica quotidiana, così come è già accaduto per tomografia computerizzata, risonanza magnetica e molte tecnologie digitali nate in ambito aerospaziale.