Origine e potenzialità del biocomputing

Il biocomputing, noto anche come wetware, sfrutta elementi biologici quali tessuti, neuroni o molecole di DNA per svolgere calcoli e processi informatici. L’idea nasce dall’osservazione che i sistemi viventi gestiscono enormi quantità di informazioni in spazi ridotti ed energeticamente efficienti. In laboratorio, gli organoidi cerebrali o strutture idrogeliche simulano funzioni neuronali di base, consentendo di esplorare nuove architetture computazionali. Gruppi di ricerca presso istituti come il Wyss Institute di Harvard e aziende quali Emulate hanno realizzato “organi su chip” per test farmacologici, dimostrando come ambienti biologici possano integrarsi con dispositivi elettronici.

Principi e categorie di wetware

Il biocomputing si articola in almeno tre filoni distinti:

-

Computazione biochimica: utilizzo di reazioni chimiche controllate per rappresentare gli stati logici. Particelle o molecole cambiano concentrazione in risposta a input specifici, permettendo operazioni di base analoghe a porte logiche.

-

Computazione biomeccanica: trasformazioni meccaniche di strutture biologiche – ad esempio contrazioni di fibre muscolari artificiali – comunicano risultati in forma fisica anziché elettronica.

-

Computazione bioelettronica: impiego di circuiti basati su cellule neuronali o tessuti cardiaci, dove variazioni di potenziale elettrico realizzano la trasmissione e l’elaborazione dei segnali. Questa categoria include progetti come NESD di DARPA, nato per interfacce cervello-macchina capaci di ripristinare la vista o l’udito.

Reti di sensori biologici

Uno degli aspetti più promettenti del wetware riguarda le reti sensoriali integrate direttamente nel tessuto. Invece di analizzare separatamente dati ambientali (temperatura, pressione, concentrazione di metaboliti), un network di neuroni o cellule ingegnerizzate può rispondere simultaneamente a molteplici stimoli, restituendo un unico output o “senso di disagio” che segnala anomalie. Applicazioni in ambito medico prevedono impianti sottocutanei capaci di monitorare segnali biologici e trasmettere allarmi in tempo reale, mentre in campo ambientale si immaginano sistemi biologici per la sorveglianza di sostanze inquinanti.

Applicazioni per l’intelligenza artificiale

L’industria dell’IA sta affrontando costi energetici in continua crescita: i grandi modelli linguistici richiedono megawattora per l’addestramento. Società come FinalSpark, con sede in Svizzera, hanno messo a punto organoidi cerebrali coltivati in impianti high-tech, definiti “biocomputing-as-a-service”. Secondo le loro stime, un cluster di organoidi da un exaFLOP impiega meno di 20 watt, contro i 21 megawatt di un supercalcolatore tradizionale. Sul fronte open source, l’australiana Cortical Labs ha sviluppato Dishbrain, un sistema di organoidi animali capace di apprendere a giocare a Pong, dimostrando l’efficacia di reti neurali biologiche per compiti di pattern recognition.

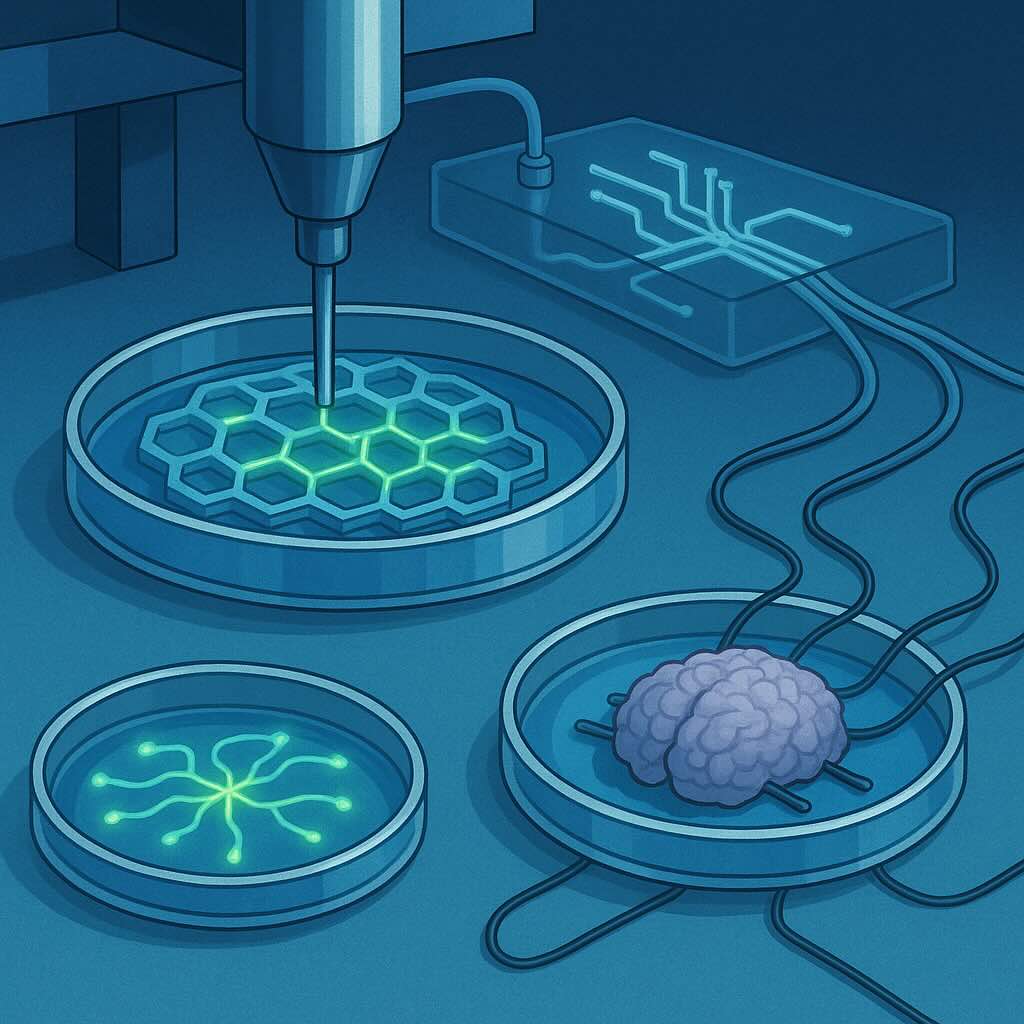

Ruolo della stampa 3D

La stampa tridimensionale si inserisce trasversalmente in tutte le fasi di sviluppo del wetware:

-

Costruzione di scaffold: materiali biocompatibili e idrogel possono essere stampati a reticolo aperto per ospitare organoidi, favorendo nutrimento e scambio di gas. Aziende come CELLINK, Allevi e 3D Systems offrono bioprinter a tecnologia FRESH o NOSE, in grado di depositare idrogel a temperatura corporea e mantenere la vitalità cellulare.

-

Realizzazione di microfluidica: dispositivi in resina o polimeri alimentano le cellule con precisione, regolando portata e composizione del medium in tempo reale. Microstampanti a DLP o SLA, sviluppate da Formlabs e Carbon, garantiscono geometrie complesse e canali a sezione variabile.

-

Integrazione meccanica ed elettronica: con tecniche di inkjet e aerosol jet è possibile depositare materiali conduttivi per creare elettrodi di rilevazione o connettori tra wetware e circuiti esterni. Questo approccio favorisce la scalabilità e l’automazione di linee di produzione biotecnologiche.

Esempi di imprese e iniziative

-

FinalSpark propone un ambiente cloud per wetware, affittando organoidi cerebrali prematurati e garantendo livelli di performance simili ai supercomputer.

-

Cortical Labs commercializza sistemi Dishbrain per la ricerca in neuroscienze, integrando un’interfaccia USB che rende immediato l’uso in laboratorio.

-

Emulate lavora su organi umani su chip per test farmaceutici, applicando soluzioni di microfluidica 3D stampata per riprodurre l’ambiente vascolare.

-

Organovo esplora linee di produzione di tessuto stampato per applicazioni rigenerative, collaborando con centri ospedalieri negli Stati Uniti.

-

DARPA finanzia programmi come NESD, volti a sviluppare padiglioni uditivi o retine artificiali basati su wetware, alimentando il dialogo tra cervello e macchine.

Sfide e prospettive future

Il wetware si trova ancora in una fase embrionale. Le principali sfide riguardano la longevità degli organoidi, la stabilità delle connessioni sinaptiche fuori dal corpo e le questioni etiche legate all’uso di cellule staminali. Sul fronte tecnologico, è essenziale perfezionare bioprinter che mantengano costanti temperatura e umidità, sviluppare scaffold biodegradabili che non interferiscano con la biologia cellulare e creare standard di sicurezza per impianti sensoriali. Nel medio termine, la convergenza tra IA classica e wetware potrebbe dare origine a sistemi ibridi, in cui reti biologiche apprendono pattern complessi e accelerano la scoperta di nuovi farmaci o la diagnostica precoce di malattie sconosciute.