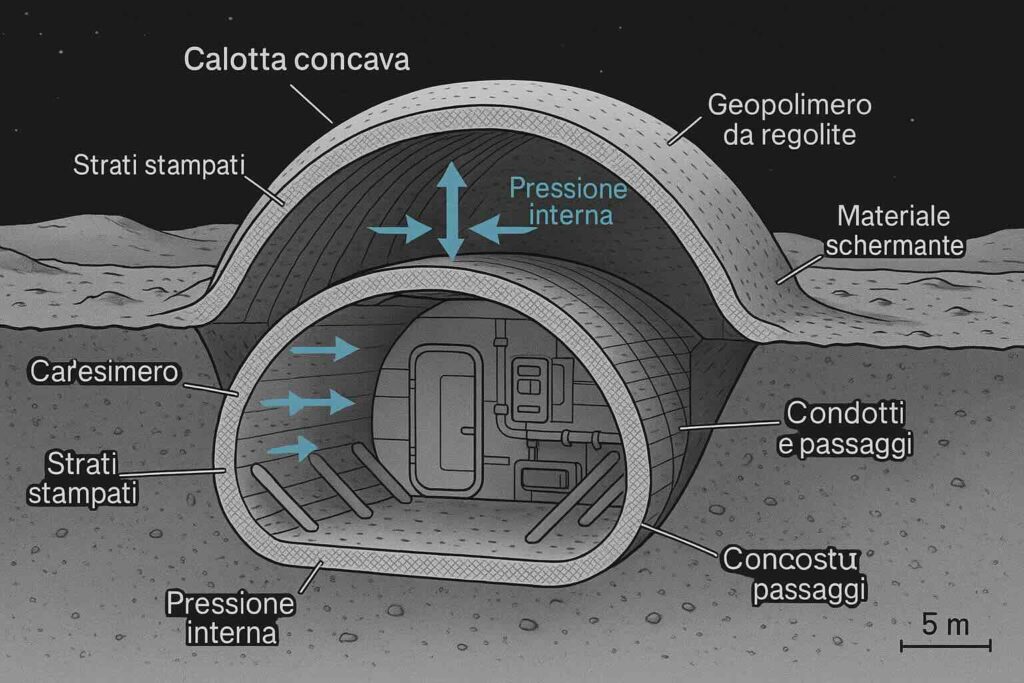

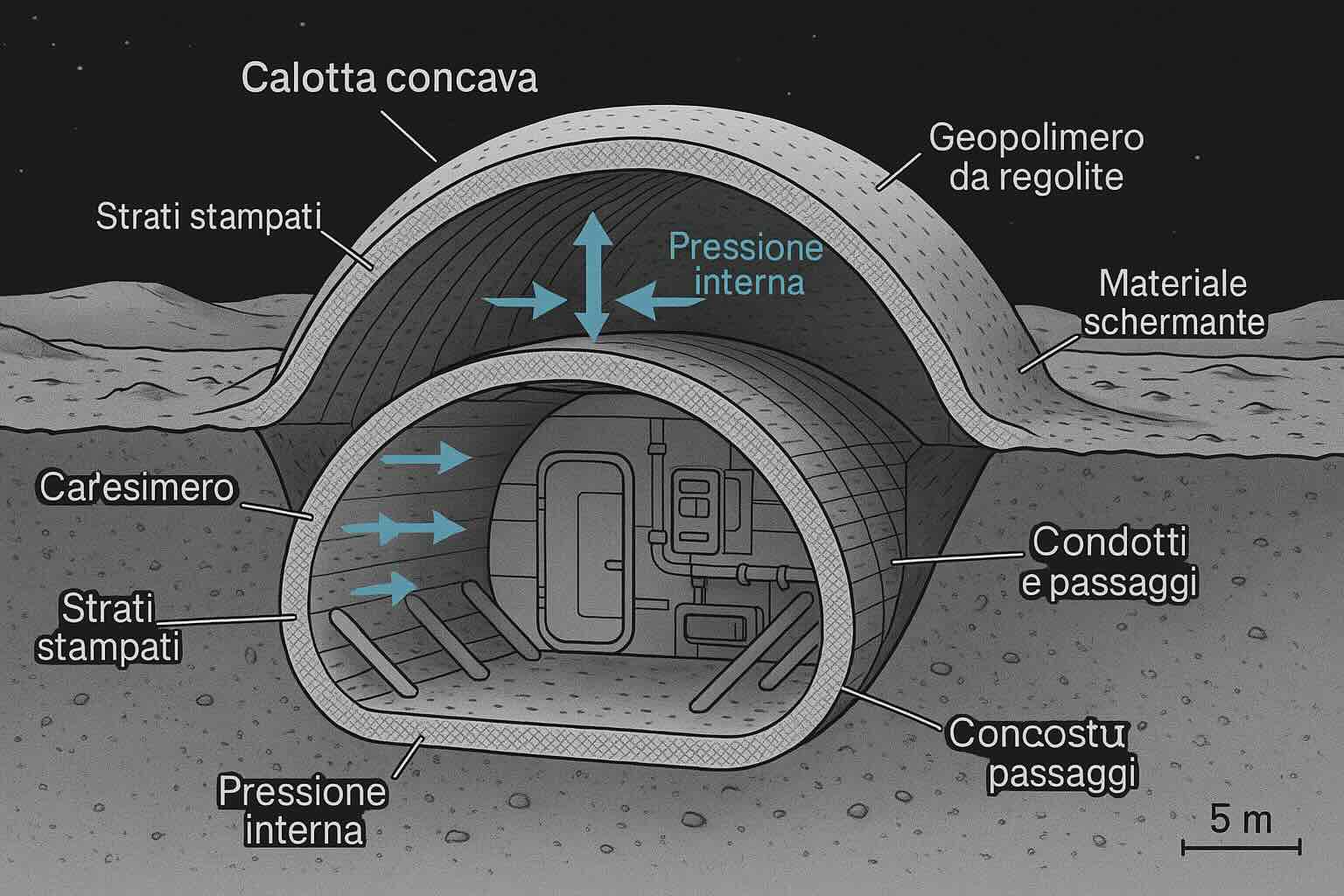

Uno studio ingegneristico propone una soluzione concreta per trasformare i crateri in spazi abitabili: una calotta concava in geopolimero a base di regolite, ottimizzata con analisi a elementi finiti per resistere alla pressione interna e attenuare le sollecitazioni di trazione.

Oggi è stato pubblicato un lavoro che fa un passo pratico verso habitat lunari costruiti in situ: una copertura “a coperchio” per crateri di ~17 metri di diametro, realizzata tramite stampa 3D con geopolimeri derivati da regolite. Il risultato chiave è controintuitivo: la forma più efficiente non è la “cupola” classica verso l’alto, ma una calotta concava che “rientra” nel cratere. Questo profilo, testato via simulazioni FEM a diversi livelli di pressione interna, riduce i picchi di trazione convertendoli in compressione, condizione favorevole per materiali geopolimerici. Il lavoro fornisce parametri, ipotesi di materiali e un perimetro numerico che consente di valutare tenuta, sicurezza e costruttibilità di una soluzione basata su stampa 3D.

Contesto

L’interesse per strutture abitative lunari è legato alla strategia di In‑Situ Resource Utilization (ISRU): ridurre la massa lanciata dalla Terra e utilizzare risorse locali, in primo luogo la regolite (il “suolo” lunare). La letteratura ha esplorato due filoni: (i) fusione/sinterizzazione della regolite con laser o concentrazione solare; (ii) impiego di leganti per trasformare la polvere in materiale “cementizio”. Entrambe le vie mirano a creare gusci che offrano schermo contro radiazione e micrometeoriti, oltre alla tenuta di una pressione interna adatta alla vita. In parallelo, diversi concetti propongono l’uso di morfologie naturali (lava tubes, rilles, crateri) per ridurre volumi di scavo e quantità di materiale necessario. Il nuovo studio si colloca qui: usa il cratere come “dado” e aggiunge il “coperchio”, puntando su un impasto geopolimerico regolite‑based e su una geometria che sfrutta la compressione.

Novità

Il team di ricerca (Scientific Reports, 9 luglio 2025) ha sviluppato un concept strutturale per coprire un cratere di 17 m di diametro e 6 m di profondità con una calotta in geopolimero ottenuto da regolite e attivatori alcalini (idrossido e silicato di sodio). Sono state comparate cinque geometrie del “coperchio” sottoposte a carichi propri e a pressioni interne variabili: due profili concavi (rise negativo di 0,5 m e 1,0 m), un profilo piatto, due profili convessi (rise positivo di 0,5 m e 1,0 m). La soluzione migliore, in termini di stress e rischio di fessurazione, è risultata la calotta concava con rise di 1,0 m. Il ragionamento è strettamente meccanico: la pressione interna “spinge” trasformando gli stati tensionali in compressione nella sezione, condizione coerente con geopolimeri e materiali simil‑concreti, tipicamente più forti a compressione che a trazione.

Dettagli tecnici

-

Materiale e legante. Il progetto adotta un geopolimero a base di regolite, con idrossido di sodio e silicato di sodio come attivatori. Si tratta di una scelta compatibile con la disponibilità in situ: la regolite è ovunque, mentre i reagenti (da portare) sono molto più “leggeri” di strutture prefabbricate. Il lavoro combina dati meccanici da letteratura e prove originali su simulanti di regolite.

-

Geometrie valutate. Cinque opzioni: (1) concava −0,5 m; (2) concava −1,0 m; (3) piatta; (4) convessa +0,5 m; (5) convessa +1,0 m, su cratere di 17 m di diametro e 6 m di profondità.

-

Metodo numerico. Analisi FEM su vari livelli di pressione interna (scenari di esercizio), includendo pesi propri e proprietà del materiale derivate da simulazioni e test meccanici. L’obiettivo è contenere le tensioni di trazione (critiche per i conglomerati) e prevenire fessurazioni e perdite di pressione.

-

Risultato strutturale. La calotta concava con rise 1,0 m mostra distribuzioni più favorevoli delle tensioni rispetto a profili piatti o convessi, grazie all’effetto di “arco rovescio” che scarica in compressione. In termini pratici, significa margine maggiore su ermeticità, sicurezza operativa e vita a fatica del guscio.

-

Processo additivo ipotizzato. Il paper considera estrusione di impasto geopolimerico o, in alternativa, tecniche di PBF con sinterizzazione/melting della regolite. Non vincola l’esecuzione a pezzo unico: è plausibile una sequenza di conci stampati e giunti sovrapposti, con sigillatura mirata. La costruibilità reale dipenderà da pompabilità, coesione tra strati, rientro allo stato e gestione delle contrazioni.

-

Schermatura e habitat. Una volta completata, la copertura agisce anche da scudo contro radiazioni e micrometeoriti. La regolite, in spessori adeguati, ha proprietà schermanti note, e il cratere offre un naturale contenimento laterale, limitando volumi di materiale rispetto a una struttura “a cupola” sopraelevata.

Implicazioni e impatto

-

Progettazione guidata dalla fisica del materiale. L’assunto “una cupola deve sporgere verso l’alto” viene messo in discussione: per materiali cementizi/geopolimerici conviene cercare la compressione e limitare la trazione. Il profilo concavo fa proprio questo, con positive ricadute su tenuta e integrità.

-

Riduzione della logistica. Un “coperchio” su cratere utilizza meno materiale di una cupola autoportante completa e sfrutta un vuoto naturale. Con ISRU, si abbassa la massa lanciata rispetto a moduli rigidi, pur lasciando aperta la strada a combinazioni ibride (es. strutture gonfiabili interne fissate alla copertura).

-

Scalabilità e standardizzazione. Molti crateri di piccola/media scala potrebbero essere candidati: un kit di stampa, manipolazione e pompaggio, più una libreria di geometrie (concavità, spessori, rinforzi), consentirebbe di adattare rapidamente il coperchio al sito selezionato.

-

Affidabilità operativa. La forma concava introduce ridondanza naturale: in caso di micro‑danni, la compressione prevalente limita l’innesco di fessure passanti rispetto a stati tensionali tiranti. A livello manutentivo, ispezione e ripristino dei giunti diventano il nodo principale.

-

Ricadute terrestri. Quantunque pensato per la Luna, il metodo di design‑space (confronto FEM di geometrie alternative rispetto a vincoli meccanici e di processo) è trasferibile a coperture leggere in siti remoti, infrastrutture temporanee e lavori con impasti geopolimerici a basso clinker.

Prezzi e disponibilità

Non ci sono prezzi o prodotti in vendita: è un concept ingegneristico con validazione numerica e dati meccanici su materiali simulati. Gli autori indicano tuttavia gli elementi abilitanti: disponibilità locale di regolite, attivatori da trasportare, attrezzature per miscelazione/estrusione, sensori e controllo qualità in costruzione. Ogni stima economica dipenderebbe da logistica missione, tasso di automazione e capacità produttiva del sistema di stampa.

Confronto/alternative

-

Cupole convesse / lastre piane. Nelle simulazioni, profili piatti o convessi mostrano stati tensionali meno favorevoli per materiali “deboli a trazione”, aumentando rischio di leakage e micro‑fessure. La concavità mitiga questi problemi.

-

Lava tubes e rilles. Offrono schermatura naturale, ma logistica e accessibilità sono complesse (profondità anche decine di metri; accessi, trasporto, robotica). I crateri superficiali rappresentano un compromesso: diffusione ampia, minore scavo, opere più semplici.

-

Approcci industriali (es. ICON/Project Olympus). Linee di sviluppo su stampa suolo‑basata con leganti e sistemi di fabbrica additiva per infrastrutture sono già in corso; il concept qui descritto si integra come tipologia di involucro ottimizzata per resistenza e ermeticità su crateri “idonei”. (Riferimenti a programmi di costruzione lunare dimostrano fattibilità di cantieri robotici e workflow a strati con materiali locali.) stamparein3d.it

Prospettive

Prossimi passi attesi:

-

Prove sperimentali in camera termovuoto con campioni su scala rappresentativa, inclusi giunti tra conci stampati;

-

Test di pressurizzazione su mock‑up parziali con cicli di carico e monitoraggio fessure;

-

Validazione della catena di processo (reologia impasto, pompaggio, tempi di presa, ritiro) e del controllo (sensoristica, scansione, correzione in corso d’opera);

-

Integrazione con moduli abitativi interni, passerelle e interfacce per sistemi vita (aria, termica, alimentazione).

Se le prestazioni della calotta concava fossero confermate in condizioni lunari equivalenti, il “coperchio di cratere” potrebbe diventare un pattern costruttivo standard, modulare e adattabile a siti diversi, con efficienze di massa e ritmi di costruzione più prevedibili rispetto a soluzioni sopraelevate.

Conclusione

Il contributo principale del lavoro è aver tradotto un’idea ricorrente — usare i crateri come volumi abitabili — in una soluzione di forma coerente con la meccanica dei materiali stampabili in situ: la calotta concava. L’analisi mostra che progettare “per la compressione” è la chiave per assicurare tenuta in pressione e robustezza con geopolimeri regolite‑based. Non siamo ancora alla “ricetta esecutiva”, ma il quadro tecnico è sufficiente per indirizzare prototipi, test e piano di industrializzazione robotica della costruzione. Per chi lavora su habitat extraterrestri, è un riferimento utile: definisce dimensioni, carichi, metriche e criteri di scelta della forma con cui passare dalla suggestione alla cantierabilità.