Una comunità microbica sintetica per costruire su Marte

Un gruppo di ricerca congiunto tra Texas A&M University e University of Nebraska–Lincoln ha messo a punto un sistema ispirato ai licheni in grado di trasformare il suolo marziano (regolite) in materiale da costruzione, senza necessità di intervento umano sul posto. L’iniziativa, guidata dalla professoressa Congrui Grace Jin del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Tecnologie di Produzione di Texas A&M, trae finanziamenti dal programma Innovative Advanced Concepts della NASA e coinvolge nel team i ricercatori Richard Wilson, Nisha Rokaya ed Erin Carr dell’University of Nebraska–Lincoln, con il supporto del Texas A&M Engineering Experiment Station.

Da suolo marziano a biomateriale

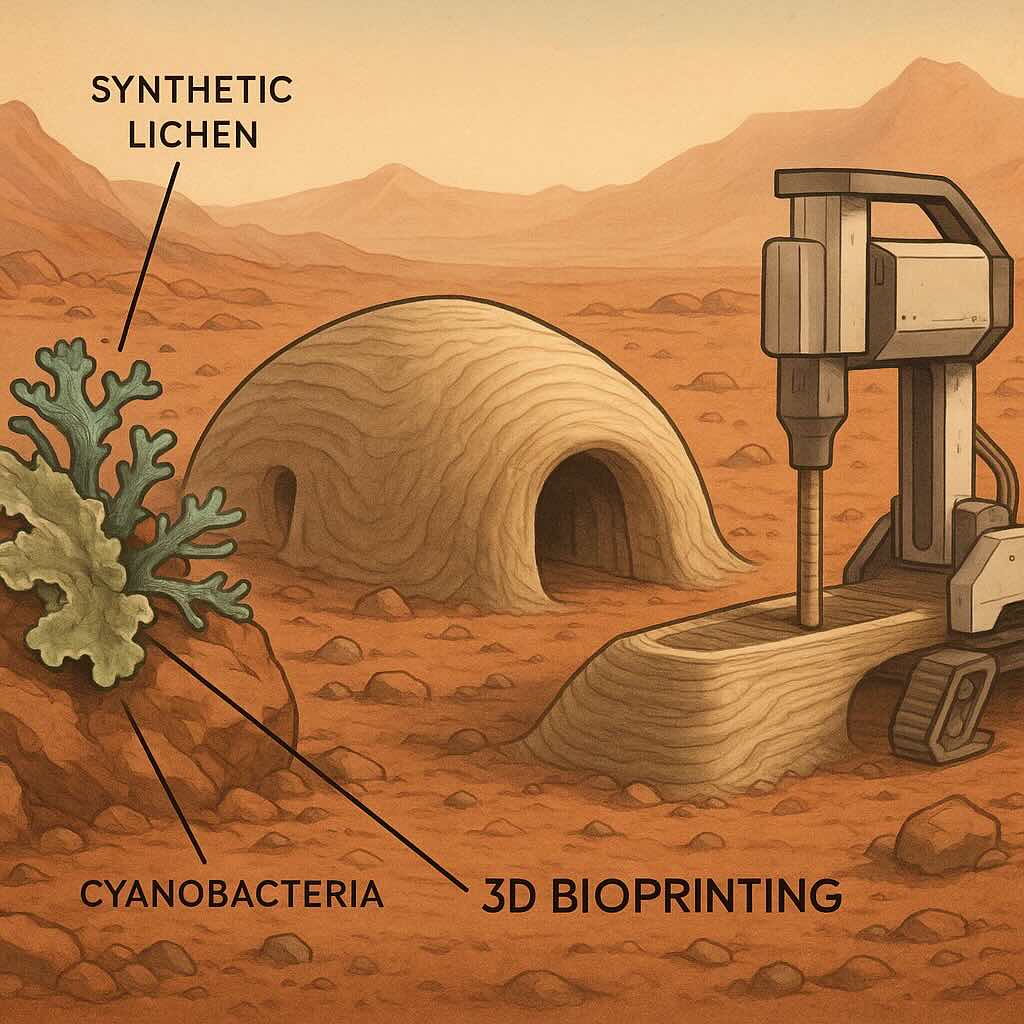

Il regolite di Marte, composto da polveri, sabbie e frammenti rocciosi, rappresenta una risorsa abbondante ma inerte. Il nuovo approccio sfrutta una “comunità microbica sintetica”, ossia un consorzio di funghi filamentosi eterotrofi e cianobatteri fotoautotrofi diazotrofici. I primi producono biominerali e tollerano ambienti estremi, mentre i secondi fissano anidride carbonica e azoto, generando zuccheri e ossigeno necessari alla crescita fungina. Entrambe le specie secernono biopolimeri che agiscono da leganti, aggregando le particelle di regolite e dando forma a un materiale compatto.

Costruzione automatizzata tramite stampa 3D biologica

Superata la fase di dimostrazione del legame regolite-microbi, il progetto si concentra ora sullo sviluppo di “inchiostri” biologici a base di regolite per tecnologie di stampa 3D a estrusione diretta. Questa variante di Direct Ink Writing permette di depositare materiale strato dopo strato, generando muri, volte e persino arredi integrati, con geometrie complesse e spessori personalizzati. L’obiettivo è impiegare questi biocompositi in habitat modulari che possano espandersi autonomamente grazie alla crescita continua dei microrganismi.

Limiti dei metodi chimici e vantaggi della biologia sintetica

Soluzioni precedenti si concentravano su leganti chimici – sali di magnesio, zolfo, geopolimeri – che richiedono dosaggi accurati e produzione di reagenti in situ. Altri studi puntavano su singole specie microbiche per biomineralizzazione, ma la dipendenza da nutrienti esterni ne riduce l’autonomia. Il sistema ideato da Jin e collaboratori risolve questo nodo combinando più organismi con funzioni complementari, annullando la necessità di rifornimenti terrestri.

Applicazioni e prospettive spaziali

Una volta perfezionata la stampa biologica, le strutture create potranno ospitare moduli abitativi, laboratori di ricerca, serbatoi e condotti di raffreddamento, tutti realizzati sul posto, riducendo drasticamente i costi e i rischi legati al trasporto di materiali dalla Terra. In prospettiva, lo stesso principio potrebbe adattarsi a missioni lunari o asteroidi, dove regolite e biologia sintetica coopererebbero per realizzare infrastrutture sostenibili.

Esempi di progetti complementari

-

University of Central Florida e NASA hanno dimostrato che il regolite può fornire ossigeno e metalli ossidati riscaldandolo fino a 1 648 °C, aprendo la via alla produzione di gas respirabili e strutture metalliche in loco.

-

Fotec (Austria) ed ESA hanno sperimentato una piccola cupola in materiale composito con “polvere di Marte”, realizzata nell’ambito del programma di ricerca tecnologica dell’Agenzia Spaziale Europea.

-

ICON (USA) e NASA collaborano al progetto Olympus per edifici lunari in calcestruzzo di regolite, con oltre 87 milioni di dollari di finanziamenti per stampanti 3D capaci di fabbricare strutture durevoli entro il 2040.