Contesto della ricerca e motivazioni

Un team congiunto di Wake Forest University e University of Miami ha messo a punto una procedura per produrre isolotti pancreatici umani tramite stampa 3D, con l’obiettivo di migliorare i trattamenti per il diabete di tipo 1. Le isole di Langerhans, responsabili della produzione di insulina, vengono normalmente trapiantate nel fegato tramite procedure invasive che comportano elevati tassi di fallimento. Il nuovo approccio prevede la creazione di aggregati cellulari tridimensionali studiati per essere impiantati sotto la pelle, con un intervento che richiede soltanto anestesia locale e una piccola incisione.

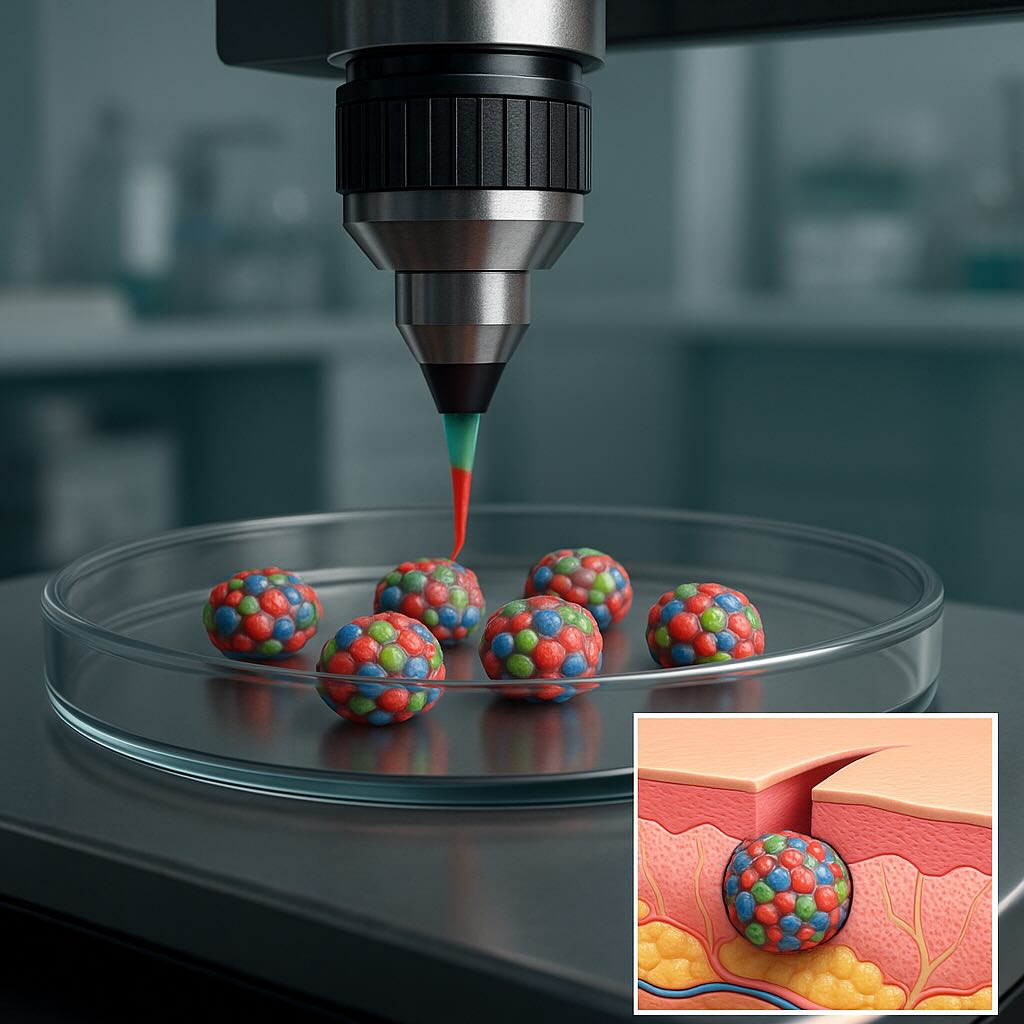

Preparazione della bioink e parametri di stampa

Il materiale di partenza combina alginato, un polisaccaride estratto da alghe brune, e tessuto pancreatico umano privato delle componenti cellulari (decellularizzato). Questa miscela offre un’impalcatura biologica che supporta la vitalità delle cellule produttrici di insulina. Durante le prove presentate all’ESOT Congress 2025, guidate da Quentin Perrier della Wake Forest University School of Medicine, il bioink è stato depositato a pressione di 30 kPa e a una velocità di 20 mm/min. Queste impostazioni limitano le sollecitazioni meccaniche sulle delicate strutture cellulari, preservandone l’integrità.

Vitalità superiore al 90 % e risposta al glucosio

I costrutti stampati hanno mantenuto oltre il 90 % delle cellule vive, monitorate attraverso saggi di permeabilità e marcatori vitali. In seguito all’esposizione a concentrazioni variabili di glucosio, gli isolotti hanno rilasciato insulina con efficacia pari o superiore ai metodi convenzionali di isolamento e trapianto. La disposizione interna a porosità controllata favorisce il passaggio di nutrienti e ossigeno, elemento chiave per la sopravvivenza a lungo termine e per l’innesco di neo-angiogenesi, necessaria per collegare il tessuto impiantato al sistema circolatorio del paziente.

Impianto sottocutaneo e vantaggi clinici

L’opzione di inserire i costrutti sotto la cute riduce i rischi connessi all’accesso epatico e permette interventi più rapidi e ripetibili. I protocolli in corso comprendono test su modelli animali, mirati a valutare la stabilità funzionale degli isolotti nelle condizioni fisiologiche complesse di un organismo ospite. I ricercatori esplorano inoltre tecniche di crioconservazione per rendere i tessuti stampati trasportabili e pronti all’uso in centri clinici lontani dai laboratori di produzione.

Evoluzioni nel settore della biostampa

Oltre al progetto di Wake Forest e University of Miami, diverse realtà industriali e accademiche stanno investendo nella stampa di tessuti pancreatici. Aspect Biosystems, azienda canadese specializzata in microfluidica, ha avviato una collaborazione con JDRF per sviluppare impianti a rilascio controllato di cellule produttrici di insulina, sfruttando testine di stampa a più canali per combinare differenti biomateriali in un unico costrutto. Sul fronte accademico, ricercatori di BITS Hyderabad hanno realizzato sensori portatili a base di grafene stampati in 3D per il monitoraggio non invasivo di glucosio e lattato, dimostrando l’ampiezza di applicazioni della biostampa tanto in terapia quanto in dispositivi diagnostici.

Collaborazioni e tappe successive

La ricerca di Wake Forest è supportata da finanziamenti federali USA e da partnership con aziende biotech per il trasferimento tecnologico. Tra i prossimi obiettivi figura l’adattamento della procedura a fonti alternative di cellule insulinoproduttrici, come linee derivate da cellule staminali pluripotenti o isolotti suini trattati con tecniche di immunomodulazione. Il perfezionamento delle condizioni di stampa e dei materiali di supporto potrà estendere l’applicabilità alle terapie personalizzate, riducendo la dipendenza dalle donazioni di organo e aprendo nuove strade per il trattamento a lungo termine del diabete.